你只要干干净净,安安静静,便看得清清楚楚

本文所摘选的文字片段均来自《顾城哲思录》,这本书基本形成于1987年5月之后,即顾城的去国时期。文字晶莹剔透、丰盈华美,以碎片的方式折射顾城的内心世界。

关于人生

1

一个彻底诚实的人是从不面对选择的,那条路永远会清楚无二地呈现在你面前,这和你的憧憬无关,就像你是一棵苹果树,你憧憬结橘子,但是你还是诚实地结出苹果一样。

2

最端正的杯子,是桔子,它在树上跳舞,一滴水也不洒出来。

3

一朵花飞起来,一朵花也飞起来,这就是我喜欢的生灵世界。

8

命运不是风来回吹,命运是大地,走到哪里你都在命中。

9

纪录片《流亡的故城》(2013)剧照

关于诗1

7

其实写诗,只需要一个读者,可能也就够了。中国古代也有这个风格,弹一个琴,有一个人,远远地坐在树下听。

8

说话难,说诗更难,因为诗一直在诉说一件无法诉说的事情,我们用日常语言来说诗很困难,至少对我是这样,现在的语言就像手一样,可以去拿筷子,拿勺,也可以写字,但当我去摘取玫瑰的芳香的时候,就无法把它采来,只能采来玫瑰。(1986年)

11

李白说过一句话,我觉得算得上是对中国艺术创作方式的一个最精确的描述,他说:清水出芙蓉,天然去雕饰。一朵花从水里长出来,天然,一点儿另外的东西也没有。“文章本天成,妙手偶得之”,也是一句讲艺术创作的话。一首诗是天做的,我们偶然就拿到了。我们看唐诗,看《红楼梦》,说它是做出来的,它没有人工的痕迹,因为它是长出来的。李白、王维的诗就是这样长出来的诗,而杜甫的诗就有很多是做出来的。

文章本天成,妙手偶得之——人有这样的一种能力,天于是通过它做一个事情。在我感觉最明澈的时候,我觉得我成了空空的走廊,风吹过去,在另一边就产生了花朵和万物。

禅宗里说“心中有万法”,你心里是有一切的,只要你不干扰它,那么什么都有可能自然地长出来。“不识本心,学法无益”,也是禅宗的话,是同个道理;你不识本心而学法,不但不会有助益,还会造成对你本心的抑制和干扰。

一切的真知,一切的艺术,它都是从心里长出来的,从我们未知的一个地方到人间来的,通过这个人,通过那个人,到我们中间来的;当你不断地用与你本心的感知相悖的概念干扰磨耗它时,它的生命知觉就越来越迟钝了,也就是通常所说的艺术创造力,就越来越呆滞了。

所以我老是说艺术不是从书里学来的。我看见一首很好的诗,觉得很亲切,我觉得它是我,而至于谁是作者,文学史上有什么样的地位,那就是如果另有兴趣才会去关心的了。那是诗以外的另件事。我看李白的诗,特别透澈的时候,我真正觉得是我的诗;这不是不讲道理,这个“我”同李白“妙手偶得”这首诗时的“我”是一个我,它是超越了顾城的“我”,也是超越了李白的“我”,而它是一个。不是领稿费的那个“我”呵。

14

我不觉得哪些诗人是哪些诗人的后代。

古今中外的诗人是同一棵大树上的千万片叶子。

我们看见打动自己的诗和诗人的时候,

我们同时看到的是自己和自己的那个与它们同一的来源。

每个人都是这棵大树的一片叶子,

尽管它们位置不同,姿态各异,有落有长,但是当它们彼此看到的时候,它们知道它们是一个。

15

一九八五年后,我放弃了所有先验的写诗目的,诗不到来不写,我发现了一个奇异的现象,文字会自己行动,像一粒粒水银,滚动或变成空气,每个字都是自由的,不再代表人加与它的意义,就像我们辞去了外在的职务恢复了原本的性情。这是解脱了魔法的文字,它会碰到另一些字,结成故事,或者沿着一个谐音、一个同声、一个偏旁溜走,有时是我的声音在字中间找到了它的形体,就像托生那样。

文字的自由给人的世界带来危险,也带来了平白的语气和清朗的气象,它们最终汇合一起,回到最初的梦寐之中。

我以为诗是自然语言的图像,它的美妙并非在于它对你的描述,而在于它自身的自如,恰恰反映了你,和你光彩相映。

17

写诗如潜泳、采珠,屏住呼吸。它在我呼吸时到来,想留下它我小心地潜泳,我不采它,只想细细记住它的光芒。

18

写诗是自然现象。发表诗是社会现象。

19

给有磁力的字以自由,让它们自行组合。

20

有时字,像被水推动的石子。

纪录片《流亡的故城》(2013)中的插画

关于诗2

23

(问:你说诗现在在中国有作用吗?有或者没有?)

我本来想象诗有一种促进社会心理变革的作用。我觉得一个社会只有政治经济变革,是不会进步的,它会动荡在原点上。不过这基本上是我八三年以前的想法,后来我算是放弃了。

但是诗可以唤起人们永恒的生命感,想起生命的愿望,生命间微妙而亲爱的联系以及它们共同的来源,想起生命作为花,作为树,作为鸟的过程。如果人们都能想起,许多的人间纷扰和争夺就会消失。

但是我也知道,知之者知之,不知者不知,只有愿意知道的人才知道,只有心有灵犀、心有痛苦的人,才会想起,这也是诗歌的现实作用何以极其微小的原因吧。

人们被现代生活的窗帘挡住了眼睛,已经乐于让窗帘代替窗外的景象了。此时就算是希望来到面前,也会给当成个废物丢掉的。

……

(问:你写诗的时候,专门为了自己写,还是为了读者?)

我一开始写诗的时候没有读者,也没有想到我会有读者。

我在荒地上走的时候,曾经有一群鸟落在我周围对我叫,它们飞走以后,我的生命中间像是留下了它们的叫声,好像有一种语言诞生了,这时候无论大地还是河流,小花还是树丛,都在对我说话,我就一首首地写起诗来,像是在回答它们。

后来进入社会,一个发表的时代到来的时候,我将这些诗拿了出来,那这时候肯定是期望读者的。

我也一心一意对着人说过话,对亲爱的人说话。

我热爱读我诗的人,因为我表达的时候,他们关心了我,很可能还是知音。

所以为自己写呢?还是为读者呢?我想也不必硬分吧,只要写的时候是诚实的就足够了。

(问:你现在是比较有名的人,这是不是使你内心有所改变?在中国有那么多人突然知道你的名字,也有让你做顾问这样的事,会不会影响你?)

我觉得名声对人没什么好处。就算你的内心无动于衷,它也妨碍你认识人。比如说我们在“星星”诗歌节上,很多人要我们签名,挤过来把门窗都挤掉了;一个人的诗歌被社会化以后他在别人眼里也成了种社会人:成功的、高高在上的、有权力的、不可交往的;我很想有好朋友,随随便便可以说话的朋友,而不是这样拿着笔让你签名的慕名者。

我觉得我最初跑到诗里去,原因也可以说是反感名利崇拜的世界。在真实的世界里,一个太阳和一片叶子各有特点,没有高下,它们都是宇宙变幻中的一个现象一个瞬间,都是丰富美丽独一无二的。

我希望我没有大名声,但有好朋友。

(问:我们有过垮掉的一代。中国也有红卫兵和更老的一代,还有最老,和最年轻的,你说有没有代与代之间的不理解和反对?)

我觉得一个本质的人,他不一定属于哪一代。我们现在读李白或者莎士比亚的诗句,依旧感动。真正的诗是超越年龄、时代的,因为它来自真切的生命,而生命是相通的。如果你的诗只是图释观念,脱离生命的表达,现在写“让少数人先富起来”,而你的上代人写“把一切交给党”,那么代和代之间就难免老有反对了。

……

(问:你好像喜欢奇异这个词,你觉得诗、诗人是奇异的不是有用的?)

一棵树它只有自身的生长,它想不断地接近太阳,不断不断地把手伸向天空去抚摸温暖的风。问它的用处,那大概应由守林人或者木匠来回答,由画家或者生物分类学家来回答,由森林保护组织来回答。他们各有各的回答,树也就有了各式各样的用处。

诗的用处也是这样,有人念着它冲锋,有人念着它投降,而诗本身只有一个自身的完美。

关于艺术的奇异性,一个人来到世界上他是唯一的,这使他欣喜也使他恐惧;而死亡由来已久,文化由来已久,爱情由来已久,他又不是唯一的,这使他沮丧又使他并非举目无亲。他在宿命和个人选择之间迟疑不决,终于有一刻他自己成为全部,脱颖而出,个人的奇异性弥漫于人间——他开始了创造,想起了以前所有的生命;这些生命在被想起的刹那成为你的新生。

正是这种个人的奇异性和创造性使艺术焕发青春。

同时艺术生命永远也不可能脱离这一刹那间的奇异抉择。

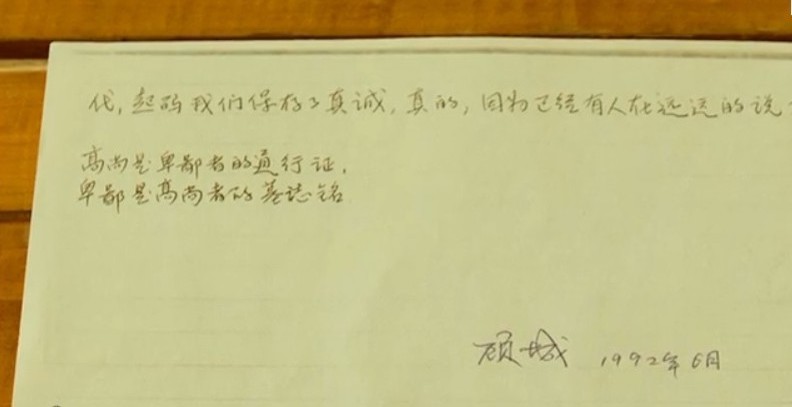

顾城的画

25

诗的大敌是习惯——习惯于一种机械的接受方式,习惯于一种“合法”的思维方式,习惯于一种公认的表现方式。

习惯是知觉的厚茧,使冷感和热感都趋于麻木;习惯是感情的面具, 使欢乐和痛苦都无从表达;习惯是语言的轴承,使那几个单调而圆滑的词汇循环不已;习惯是精神的狱墙,隔绝了横贯世界的信风,隔绝了爱、理解、信任,隔绝了心海的潮汐。习惯就是停滞,就是沼泽,就是衰老。习惯的终点就是死亡。

我感到,习惯于习惯的包围,诗就会失去血色甚至生命。

当诗人用他崭新的诗篇,崭新的审美意识,粉碎习惯之后,他和读者都将获得一次再生——重新地感知自己和世界。 (1982年)

30

有人强调社会决定了个人和诗;有人强调诗人和诗能够影响社会。这都是现在中国比较普遍的看法。在我讲对诗的体会的时候,我想应该排除掉这样一个相互影响的前提;因为这不符合我的体会,前者呢太严厉了,而后者又太浪漫了。我觉得诗有的时候,可以将潜藏在一个民族背后的巨大而又无言的幽灵显示出来,好像季节到来时有的树先开花后长叶,而有的树先长叶后开花一样,你光在叶和花之间争论就会都对,又都不对,而它们都是树的现象,都是季节的作品。那么这个不时由诗显示出来的使我不安的使我们这个民族不安的幽灵,在它由诗显示又显示为诗的时候,它也会由一个人或者一个社会显示。

32

要找出诗人和别人的不同之处的话,有一点,就是他有一种虔诚,他希望自己变得透明、通达,好让光能够清澈地通过;如果他是浑浊的话,光就通不过。让光通过他——这是他唯一能做的事。如同常说的自我拯救。

如果他想要把自己的名字印在一个东西上,以取得和上帝同等的地位的话,他一下就变浑浊了,因为他有一个非诗的目的了。那么他就完了。

要说成为光明本身,那是不可求的,光明到来你是,走了就不是了,除非光明长时间地在你这里驻留。你做的其实只能是,让自己干净。

“真美呵,你留下来吧!”——也是一个象征。意欲占有的时候就背离了。

38

为什么中国有那么多人走写诗这条路?我说还就是因为这条路哇,看着是条名利之路,而它要的走路成本似乎特别低,就是那个创作材料哇,它特别简单,比画画儿简单多了,写写字嘛,谁都会。这就跟Lotto买的人特别多一样,要说打麻将赌,就还复杂了点儿。

而其实呢,诗是最难的了,难也就难在这儿,它没有技术的台阶可攀,你达则达,不达你无路可循,你此刻达,彼刻可又不一定了。这就不像画画儿了,匠人不匠人的,他上了几个台阶是几个台阶,有功力在那儿就是个依靠。

39

写诗总在神会之时,读诗又何尝不是?神会而得意,得意而忘形,是诗的至境。诗有神方为好诗,而好诗无神硬读也成滥调。因此我告诫自己,诗不要专门读,于神中会便好。

顾城和妻子谢烨

关于诗5

74

《颂歌世界》是我对我的一个回忆。我现在倒着慢慢想我过去的生活,这样一点点就走到我的童年去了。当我走过去时,我看见我是一个样子;走回来时是另一个样子。

我觉得我经历的事情,结婚、上学、文化革命,这些重大的事情都不存在,存在的是一些细微的跟我的生命感知有关的事物——我和另一个男孩儿把树枝往水里插,不断要把它插下去,插到水底下,然后树枝忽然漂走了,我们看见了第一个死人;我往王府井走,一个胡同口写着“革命胡同”;一个两个孩子说有人藏在我们屋子后边的芦苇丛里,拿一把刀……这个时候,事物整个变得奇异起来,发出一种光芒,好像地震时发出的光芒。

然后经过好多阴暗的绵绵下雨的日子,我感觉这个光芒并没有消失,它变成一些粉末,粘在很多微小的事物上,我也是这些事物之一;就好像忽然拉开抽屉,看见童年的铅笔、子弹壳、小图章,而所谓的信仰、爱情,也不过是这很多粘着淡淡光芒的事物中的一个。这时我才知道,一个事物没有消失,是因为它是跟我的生命在一起的。

我每次读自己的时候,都像读一本新书。这时我觉得我并不是从过去来的,我像光芒一样,过去也是将来,像光芒的道路一样,将来和过去是无数的。也就在这时我忽然穿过了童年的这段白蒙蒙的烟雾,到达了另外一个事物——我写了《颂歌世界》后来我给排在头一首的这个《是树木游泳的力量》,在云南写的:是树木游泳的力量 / 使鸟保持它的航程 / 使它想起潮水的声音 / 鸟在空中说话 / 它说:中午 / 它说:树冠的年龄 / 芳香覆盖我们全身 / 长长清凉的手臂越过内心 / 我们在风中游泳 / 寂静成型 / 我们看不见最初的日子 / 最初,只有爱情

——我们不知不觉就获得了我们的思想和形体,就像鸟在空中忽然获得了它的形体一样:“在风中游泳”,“寂静成型”,“我们看不见最初的日子”——不管我们怎样向前飞,我们都飞不到最初的日子;而后我们说:最初只有爱情。

确实最初只有爱情——只有人和万物的美丽的联系。只是后来人们给忘了,就变得孤苦无告。所以我觉得整个的《颂歌世界》已经不是像我以前那样述说愁苦了;没有愁苦,只有这个秘密的爱情,这个光芒的粉末显示出的这个过程。

我觉得诗在某种意义上是一个回忆,那些细微的光芒附着在不同的小小事物上,就构成了不同的回忆;我们因此想起遗忘了的事情,被死亡和诞生切断了的事情。诗中好多超现实的意象,被认为是不存在的,但为什么让你感到真实呢?秘密就在这儿——这个真实的记忆,一直在你的生命里,一个词一个字,都可以帮你想起它来;就像一把偶然的钥匙帮你打开了一片天空一样,你一下看到了那个熟识已久而全然忘却了的全新的光明。

还偏说并不想,而是为了真理,编出另个目的诓世,那就复杂加复杂,不仅复杂了自己,还复杂了有目的的别人,让人们更有根据说世界复杂。

大家都抱怨复杂,却不愿想自己就是复杂的根源,麻烦都是自找的,只要诚心,就会看见世界简单至极。你须做的只是扔掉目的而已。这时你自由自在,人人自由自在,天下太平无事。

纪录片《流亡的故城》(2013)剧照

关于诗6

48

我不能想得太多,一切来自冥冥还将归于冥冥。在这之中,有一段有花有树的生活。我坐在长椅上,关掉世界的声音,我说这次要久一点。我握你的手,我知道这时还没有变成幽灵。

59

人痛恨杀戮,却又一直在杀戮,所以人发疯。

面对这个冲突,就有了智者,有了宗教和哲学,找一个观注点,找一个解释。但是不论人怎么挣扎,还是在自相矛盾中间,他的血液里流淌的是千代留下的基因。

我喜欢真实,喜欢美丽,喜欢纯洁的生命,喜欢就是喜欢,是至极的,此刻生死置之度外。在喜欢的一刻死,或许是至高的幸福了。但是难有这样的完美,它让你就在半脏不脏中间,不死不活中间,痛苦痛心中间。所以我说我喜欢革命,不喜欢政治,喜欢写诗,不喜欢当诗人。

60

你把自己放在万物中去看,便如花开草长。当你排除了妄念之后再看世界,那真是美好得不得了。我那时写“有山有水有河流,好花好月好人间”。到柏林来也是静的。我发现消除别的都容易,消除对自己的期待特别不易。其实是本来无一物。

关于诗7

78

真理是至简单的。

你只要干干净净,安安静静,便看得清清楚楚。